michel blazy

SHEILA HICKS

MARIE MAILLARD

GUILLAUME MILLET

Eric Poitevin

GHISLAINE PORTALIS

BRUNO ROUSSEAUD

BENJAMIN SABATIER

JACQUES VIEILLE

STATUERE

Commissaire d’exposition : Cécile Godefroy

L’exposition Statuere propose un nouveau parcours d’art contemporain au sein de l’enclos de La Caze autour de la double thématique de sculpture et de lieu. « Statuere », du latin statua, statue, signifie « dresser, placer une statue ». Sa transcription phonétique renvoie aussi au substantif « statuaire » qui désigne « le sculpteur qui fait des statues » ou « l’art de les réaliser ». Faire et placer sont les deux actions conjuguées de la sculpture, impliquant la création d’un objet autonome et le lieu de sa présentation.

Le cadre offert à l’exposition est celui d’une « maison aux champs » bâtie vers 1650 pour Jean-François Boutet, sieur de La Caze, sur le modèle architectural des demeures italiennes de la Renaissance. Bordé de pavillons gémellaires en saillie, surmontés de toits à la Mansart, le bâtiment était autrefois flanqué de deux ailes en retour d’équerre formant un plan en U. Au cours de remaniements opérés en 1895 par l’architecte bordelais Louis-Michel Garros, l’aile sud disparaît, ses pierres sont réemployées pour surélever l’aile nord d’un second niveau et l’agrémenter d’un pavillon avec chapelle. Ceint de vastes communs (écuries, granges, greniers à grain, poulailler, pigeonnier, palmeraie, cave) déployés à l’arrière de l’aile nord, le château de La Caze se situe au cœur d’un parc vallonné de quatorze hectares, aménagé au XIXème siècle par le paysagiste Denis Bühler et décoré de spécimens variés : cèdres (de l’Atlas, et du Liban), cyprès, pins, vernis du Japon, lauriers, platanes, genévriers, marronniers, chênes rouges d’Amérique, magnolias, cytises, arbres de Judée, ifs et seringas. Depuis une vingtaine d’années, ses nouveaux propriétaires, les plasticiens Ghislaine Portalis et Jacques Vieille, redonnent au lieu son apparence originelle, fruit d’un travail patient et savamment documenté. Le corps de logis central et les pavillons sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2008.

Créée en 2005, l’association Dedans-Dehors invite les créateurs dont la démarche est résolument contemporaine à investir les espaces tant intérieurs qu’extérieurs du château avec des œuvres créées in situ. Cette année, neuf artistes ont été conviés : Michel Blazy, Sheila Hicks, Marie Maillard, Guillaume Millet, Ghislaine Portalis, Eric Poitevin, Bruno Rousseaud, Benjamin Sabatier, et Jacques Vieille. Leurs propositions, complétées par la présence des installations pérennes de Philippe Jaminet et de Philippe Van Snick, interrogent la notion de sculpture et parmi ses problématiques actuelles le rapport de l’objet à la domesticité, à l’architecture et au paysage ; les propriétés décoratives de la statuaire ; sa relation au corps et à l’humain ; ses caractéristiques éphémères, performatives ou utilitaires ; la complexité de la perception de sa forme et la remise en question de ses systèmes de représentation traditionnels ; les enjeux de son exposition et de sa reproduction.

Depuis les années 1960, la sculpture contemporaine se définit par-delà l’objet tridimensionnel posé sur un socle. Autonome ou liée à un environnement, la sculpture est un « champ élargi » (Rosalind Krauss), un art de l’espace et du temps, qui se déploie suivant un éventail de formes d’une grande richesse, sans limitation de procédé, d’échelle ni de technique, ainsi qu’en témoigne la variété des matériaux engagés dans l’exposition (bois, papier, béton, tissu, corde, métal, caoutchouc, végétaux, objets industriels, impressions 3D et autres matières nouvelles). Verticale, horizontale, en deux ou trois dimensions, abstraite ou figurative, robuste, fragile ou éphémère, rigide ou flexible, tangible ou virtuelle, discrète ou monumentale, décorative, minimaliste ou polychrome, les sculptures de Statuere sont de nature variée et s’inscrivent dans la topologie et l’histoire du lieu ; plusieurs s’articulent autour de la relation entre nature et culture, interrogeant les notions d’artificialité, d’environnement et de recyclage. Chaque œuvre engage enfin un geste singulier, lié à des pratiques et des univers divers : le tissage, la photographie, la domesticité, le dessin, l’architecture brutaliste, le design, le virtuel, ou encore l’intime. La multiplicité des actions s’opère dans le respect d’une unité de lieu et de temps, pour former un parcours poétique et sensoriel, une déambulation curieuse et hasardeuse entre patrimoine et art contemporain, du bâti vers les jardins.

Dans la cour du château, trois colonnes de pneus signalent une présence contemporaine au visiteur de La Caze. Depuis une dizaine d’années, Bruno Rousseaud extrait ses composants de l’univers automobile : plaques d’immatriculation, capots, casques, pare-brise, pneus et rétroviseurs constituent le champ lexical de l’artiste qui érige en art de vivre sa condition d’homme rebelle. Les œuvres qu’il extrait patiemment de cette opération de recyclage et de transformation sont le vecteur d’un langage universel : ainsi lorsqu’il perce de milliers de rivets des pneus élimés par une course aux 24 heures du Mans pour former une écriture en braille (« Endless road trip – Endless road – Endless », 2017 ; « On the road again – The road again – Again », 2017 ; « Ride to nowhere – To nowhere – Where », 2017), ou lorsqu’il peint et ponce des casques de formule 1 jusqu’à faire surgir du mastic une injonction (« Trust me », 2017-2018). Situées à l’entrecroisement du pavillon sud et de la chapelle, les sculptures de pneus constituent un défi pour l’artiste familier du white cube, espaces clos et monochromes de galeries. Posées sur les fondations de l’aile sud, les colonnes initient un espace imaginaire, recomposant l’architecture lacunaire du château. Elles se mesurent aussi au cadre de verdure et font écho aux arbres centenaires, hauts de quelques dizaines de mètres. Extraites du contexte de l’atelier et des espaces assimilés, les sculptures s’adaptent au locus, le lieu, soit une portion déterminée d’espace non plus référée à l’échelle humaine mais à sa situation dans un ensemble.

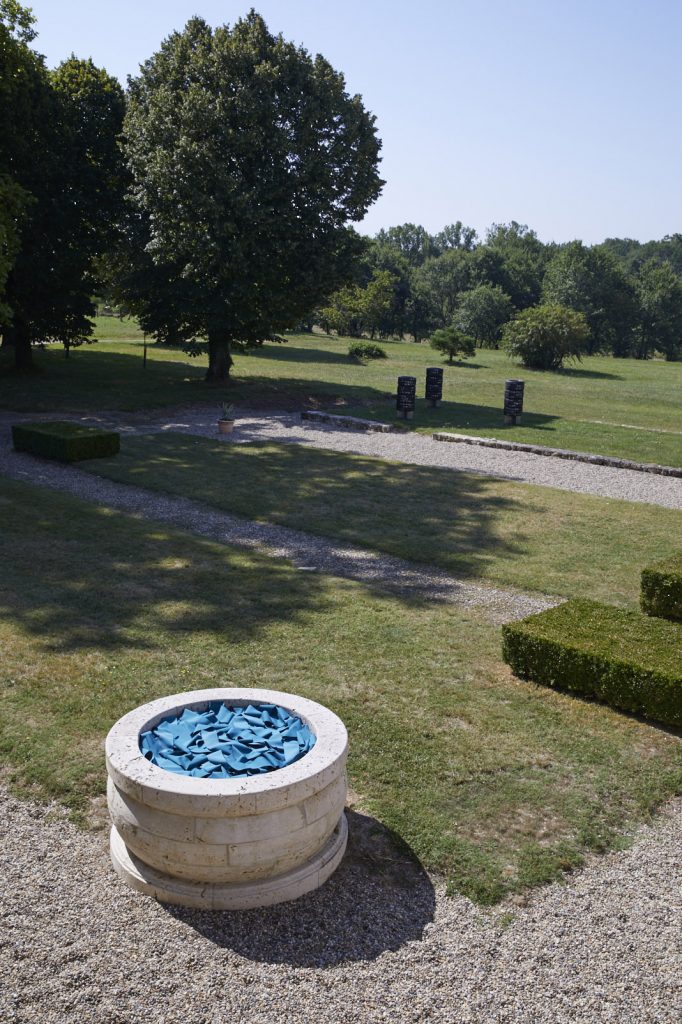

Une dialectique inédite à laquelle répond, en miroir, une première intervention de Sheila Hicks qui a empli l’intérieur du puits de bandes de textile de couleur bleue (Où aller ?, 2018). Intrigué, désireux de s’approcher et de toucher, le visiteur découvre, non le vide attendu, mais un débordement de pigments purs qui teintent avec malice la couleur minérale de la pierre. D’origine américaine, établie à Paris depuis près de soixante ans, Sheila Hicks déploie un œuvre sculpté à partir du matériau et du langage textiles. La pratique ancestrale du tissage constitue pour l’artiste une « écriture » et une « métaphore » qui l’engagent avec la matière, le métier et la théorie, aux confins de l’art et de l’artisanat, des arts appliqués et de l’architecture, du design et de la décoration intérieure. A La Caze, Sheila Hicks a dessiné un parcours sensible et chromatique qui répond avec curiosité et humilité à la nature des lieux.

Le vestibule du logis, bel espace traversant ouvert sur l’extérieur, laisse entrevoir la présence d’un assemblage hybride. Jacques Vieille se présente comme « architecte, paysagiste, horticulteur et décorateur », et bâtit son œuvre sculpté sur la relation entre nature et culture, art et artefact, mythe et architecture. Ses « constructions » consistent en un recyclage, une accumulation ou une confrontation de matériaux et d’objets manufacturés dans des proportions souvent majestueuses, jouant de rapprochements poétiques, parfois ironiques ou mélancoliques, entre le végétal et le paysage contemporain, naturel ou urbain, les matières brutes ou artificielles, les éléments vivants ou fabriqués. A la croisée du bâti et du paysage, Jardin carré, 2004, est une citerne d’eau de plan carré au sein de laquelle loge un agave. La présence, dans la cour et le jardin, de plantes assimilées qui se caractérisent par de longues feuilles gladoliées et charnues, disposées en rosette, constituent un jeu de rimes visuelles qui fait pénétrer la nature au cœur du château. Transformée en assise, la citerne en caoutchouc emplie d’eau devient lieu de contemplation et initie une circulation du regard de l’intérieur vers l’extérieur.

De part et d’autre du vestibule, les pièces du logis sont distribuées suivant un ordonnancement symétrique, rythmé par la présence de double-portes en enfilade de style Louis XIII. A droite, sont les pièces de réception, à gauche, les parties privées. Chaque pièce s’ouvre des deux côtés du jardin par de grandes doubles-fenêtres. Le salon de musique, qui comprend toujours sa cheminée d’origine, a reçu au XIXème siècle de nouvelles boiseries et un plafond à caissons avec moulures. Un cartel Louis XIV, quelques peintures du XVIIIème siècle et un mobilier XIXème constituent le décor d’aujourd’hui. Au centre du tapis bordé de quatre fauteuils, une sculpture posée sur un socle attend le visiteur.

Interrogeant depuis les années 1990 la relation entre l’œuvre d’art et le contexte socioéconomique auquel elle appartient, Benjamin Sabatier développe une partie de ses réflexions autour du rôle de l’artiste-producteur et de la redéfinition de son métier. L’artiste articule sa pratique et ses choix de matériaux autour de l’esthétique du bricolage et du chantier urbain au travers d’assemblages qui consistent en de savants équilibres de matières brutes (bois, fer, brique, béton, corde). La sculpture présente au cœur du salon ne porte pas de titre, ainsi que l’ensemble des œuvres récentes de l’artiste, comme pour mieux réfuter toute tentative de littérature et surligner la matérialité du geste qui lui a donné forme. L’œuvre est un assemblage de fragments de bois et de béton mis en tension : un sac de béton épouse la forme du rondin qu’il accueille et que surmonte une seconde pièce de bois circulaire. Le contraste de matière, entre la dureté du béton et son apparente souplesse, est accentué par le noir profond du bois calciné. Un rapport de force qui étreint avec éclat la sculpture dans le contexte classique du salon XIXème.

Posé sur un Piano Forte Erard, un objet faussement familier attire le regard. Il s’agit d’Unit 1806, 2018, une édition de Marie Maillard qui démultiplie le motif d’une tasse et de sa soucoupe : à chaque nouvelle présentation de la sculpture, l’objet créé en impression 3D gagne un état supplémentaire, accroit son volume et accède à une nouvelle apparence selon un principe infini puisque l’œuvre est sans cesse évolutive. Marie Maillard, dont le visiteur retrouve les œuvres dans la pièce suivante, réfléchit aux moyens de créer des formes en dehors d’un contexte donné et à l’appui des nouvelles technologies. Dans la salle à manger, abritée par le pavillon nord du château et décorée de tableaux du XVIIème siècle, un trophée constitué de deux branchages jumeaux et symétriques est accroché sur le manteau de la cheminée (Twig 1807, 2018). Imprimés en 3D et peints de manière illusionniste sur le modèle d’une véritable brindille, ces éléments de clonage interrogent notre faculté d’appréhension du réel. Un troisième état (Twig 1806, 2018), présenté à l’opposé de la pièce, repose sur un socle en marbre de format carré dont il reproduit en camouflage les veinures polychromes. Entre fascination (esthétique) et trouble (éthique), les œuvres de Marie Maillard mettent au défi nos convictions et traditions de pensées : faisant écho aux progrès de la reproductibilité en sciences expérimentales, elles réactualisent le débat engagé par Walter Benjamin sur la perte de l’aura de l’œuvre d’art.

L’arabesque des brindilles fait écho aux bois ramifiés d’un Cerf représenté sans vie sur un socle blanc, et des naseaux duquel jaillissent quelques gouttes de sang. Eric Poitevin est un photographe qui revisite depuis une vingtaine d’années les grands genres de la peinture classique : paysages, nus, portraits et natures mortes se restreignent à un petit nombre de sujets que l’artiste traite parfois jusqu’à épuisement. La nature implique l’idée du vivant, lorsque la nature morte, par définition, désigne la représentation de sujets inanimés – objets ou mort animale. Composée comme un tableau, l’image assujettit son propre modèle : le daguet est représenté sans artifice, ni décor, suivant un grand dépouillement – fond monochrome, lumière diffuse, cadrage frontal. Un sujet muet qui, posé sur un socle, élargit la référence picturale au champ de la statuaire, et rappelle combien les rapports entre sculpture et photographie sont étroits depuis l’invention de cette dernière technique de reproduction du réel. L’image photographique sculpte le sujet représenté, qui accède par le biais de l’image au rang de sculpture. La nature morte est accrochée au-dessus d’une table à gibier, à proximité d’une peinture historique attribuée à Louis Dorigny, représentant une autre scène de chasse dramatique, la mort de Procris transpercée d’un javelot et pleurée par son amant Céphale.

De l’autre côté du vestibule, deux grandes pièces sont disposées en enfilade. L’antichambre est aujourd’hui décorée d’un billard XIXème et de peintures du XVIIème siècle parmi lesquelles une pastorale de Philipp Peter Roos, mieux connu sous son pseudonyme italien de Rosa da Tivoli. Sur la table de jeu, un fragment d’antique, dont on perçoit le détail d’une jambe, et le moulage d’une tête extraite du tombeau des Ducs de Bourgogne sont parés d’un revêtement en feuille d’aluminium. Ces sculptures sont deux appropriations de l’artiste Michel Blazy, dont la frénésie créatrice se manifeste d’ordinaire par la récolte, puis la mise en forme d’aliments périssables et autres matériaux à usage domestique. Expérimental, modeste, fragile et facétieux, le geste de l’artiste marque le point de départ d’un processus créatif plus ou moins long, invitant à une observation minutieuse dont la fin n’est jamais prévisible. Une pratique inscrite à rebours de la marchandisation de l’art en opposant au culte de l’objet fini, une esthétique de l’éphémère, tel le miroir de notre propre vulnérabilité face à l’épreuve du temps. Dans cette lignée, l’artiste a choisi à La Caze de détourner la sculpture de sa fonction traditionnelle de représentation et d’interroger sa temporalité en l’enveloppant d’un papier de conservation et de cuisson alimentaire. L’artiste signale ici le caractère périssable de ces grands sujets relevant de la mythologie, de la religion, ou du monument, et dont le temps et l’histoire ont fragmenté et décontextualisé les valeurs et fonctions d’origine. Les sculptures appellent à repenser la valeur matérielle et temporelle de l’œuvre d’art, son rapport à l’espace et le terme de sa propre disparition.

Le long des murs, en dialogue avec le décor de la pièce, douze œuvres graphiques composent une série originale de Guillaume Millet intitulée « Statuere ». Guillaume Millet est un artiste que l’on pourrait qualifier d’abstrait et qui parallèlement à sa peinture de style « néo-géométrique » pratique le dessin. Les « Scènes de genre », 2006, et les « Détails », 2013, avaient révélé le jeu complémentaire de ces deux procédés a priori distincts mais qui chacun interrogent le processus de représentation : lorsque la peinture résulte d’un travail patient et appliqué de « dé-réalisation » de l’image, qui fait non seulement l’économie du motif mais du geste artistique, le dessin isole et recompose des fragments visuels dans une veine figurée et sensuelle au moyen de la mine de plomb et de crayons de couleur. La photographie, comme source indicielle et moyen de transformation, est l’indispensable corolaire de ces deux modes d’expression. « Statuere » est constituée à partir de détails de sculptures antiques photographiées à Rome et recomposées par le filtre d’un logiciel numérique. La gamme des noirs et gris choisie par Guillaume Millet redessine le spectre lumineux de la matière photographique et abstrait le motif du réel : la sculpture n’est plus que suggérée par des motifs isolés, dont le travail de recomposition éclate toute tentative d’identification précise. Superposition et entrelacs d’images, changements d’échelle, inversion et reprise de motif, les images qui résultent de cet exercice interrogent notre rapport au sujet, la réalité de son existence et son abstraction possible. Un processus de métamorphose qui fait écho à celle opérée par Michel Blazy. Deux manières mesurées et efficaces de repenser l’art de la statuaire dans son rapport à la tradition.

Dans le couloir qui conduit au pavillon sud, face à la fenêtre, une sculpture murale de Benjamin Sabatier sur laquelle se reflète la lumière du jour happe le regard : deux poutrelles en bois calciné forment une intersection en X et sont bordées d’une chape irrégulière en béton. L’opposition de forme et de matière entre les éléments en bois et le dessin organique du ciment, invite au toucher, sans contredire l’esthétique épurée de l’œuvre, que sa situation en regard du mur, situe entre peinture et relief. Dans la grande chambre, tout juste restaurée et agrémentée d’une cheminée retaillée dans l’esprit du XVIIème siècle, des murs nus blanchis à la chaux sont surmontés d’une frise de feuilles d’acanthe de couleur grise. Trois photographies de fleurs, parmi la série récemment développée par Eric Poitevin, font face au jardin. Aucun élément ne permet de localiser, dater et narrer les clichés, dont on note l’absence volontaire de titre. Chardon, scabieuse des champs et liondent sont cependant identifiables et perceptibles aux alentours de La Caze, conduisant le regard et la pensée à l’extérieur du bâti, dans le parc. La façon dont Eric Poitevin isole ses sujets, qui à l’état de jeunesse dégagent une présence sculpturale, lorsqu’en fin de vie ils se réduisent à une simple ligne graphique, participe à la captation du regard. Ni rares ni exceptionnels, les sujets vivants ou inanimés, mais toujours immobiles, d’Eric Poitevin, plongent le regardeur au cœur d’images étonnamment profondes qui donnent à repenser le sens de l’existence.

Face à ces portraits de végétaux, une installation de Sheila Hicks intitulée « Destin indécis » est composée de trois ensembles d’œuvres dont la variété matérielle (laine, lin, soie, coton, fibre synthétique, pigment pur, cuir, etc.) et la mise en forme répondent à l’architecture de la pièce ainsi qu’à son cadre naturel. De longues cordes en fibre de couleur, enlacées de fils de soie et de lin, sont posées sur le sol (Déroutante, 2018) : l’enchevêtrement des lianes fait écho à l’entrelacs de la frise ainsi qu’à la flore des jardins alentour. A la recherche du Paradis, 2018, est formé de vingt sculptures en laine posées à plat sur le sol ou légèrement surélevées par de petites pierres trouvées aux abords du château ; chaque pièce présente un format distinct et est enveloppée de fils de lin, de nylon, de coton et de soie extrêmement serrés, créant des variabilités de surfaces et de couleurs. La troisième installation prend naissance dans la cheminée Invasion des émotions, 2018, constitue une nouvelle forme de débordement : celui d’un corps de feu de couleur orange qui jaillit du foyer et déferle sur le parquet de la chambre. Dans cette installation, qui marque la fin du parcours au sein du logis, l’ensemble de la palette est convoqué, créant de vibrants contrastes de matières et de tonalités. Tandis que la notion de sculpture implique inconsciemment l’idée d’un objet en volume, massif et vertical, Sheila Hicks déjoue les attentes du visiteur présentant une œuvre légère, horizontale, souple, modulable et bigarrée, indiquant au visiteur que l’espace de la sculpture contemporaine n’est plus distinct de l’espace de vie et d’expérience de l’homme d’aujourd’hui ; un espace rendu ludique, sensoriel et vivant par la proximité physique des œuvres, le choix des matériaux et leur joyeux déroulé chromatique.

Dans le jardin à la française redessiné par des plantations de buis, un bassin du XVIIème siècle récemment excavé accueille à nouveau une fontaine en fonctionnement. Le clapotis de l’eau répond au Jardin carré de Jacques Vieille dans l’alignement duquel la fontaine se situe, et qu’encadrent deux bordures végétales à l’élévation soignée. Dans l’angle sud-ouest du jardin, en bordure du vallon, une sculpture monumentale de Benjamin Sabatier a été créée in situ. Cette locution latine signifie « sur place, sur le site » et désigne toute œuvre dont la création et l’existence sont déterminées par l’espace auquel elles se destinent et dont la présence interagit avec le site. Constituée d’une grande poutre en bois brulé maintenue en équilibre par un système de cordages arrimés à des sacs de béton, la sculpture se dresse vers le château et vers le ciel. Dessinant un axe oblique qui, observé depuis le jardin, semble mimer la proue d’un navire amarré à quai, la sculpture perçue depuis le château prend des allures de crucifixion. Aucune symbolique pourtant chez cet artiste dont la pratique empirique des matériaux le conduit sans cesse à expérimenter les volumes dans l’espace, leur prise au vent et mise en équilibre, et leur rapport à l’environnement, dans l’application d’une théorie que Benjamin Sabatier définit sous le terme d’« auto-construction ».

En contrebas de la vallée, sous un grand cèdre, le long du chemin qui conduit au château depuis la route, trois ifs épousent la forme du fruit du chêne. Féru d’art topiaire, Philippe Jaminet métamorphose le paysage avec délicatesse et sonde la poétique de la nature, l’air, le vent, la flore, intervenant dans son propre jardin, les parcs botaniques ou des espaces plus sauvages. Depuis 2011, les ifs de La Caze sont retaillés chaque été et forment une sculpture vivante en prise avec le temps et la lumière qui traverse l’épais manteau de l’arbre centenaire. A la croisée de différentes approches – utilitaire, esthétique, environnementale et sociale -, l’œuvre de Philippe Jaminet invite à méditer sur le devenir anthropique de la nature.

De l’autre côté du jardin, à l’orée du bois qui mène au nord du château, Marie Maillard présente une installation qui se définit autant par sa présence que son absence : une base en marbre de format circulaire, sans colonne ni statue pour la décorer, affleure le sol et constitue le seul indice d’Unit 1807, 2018. Au visiteur situé à proximité et muni de l’application numérique portant le nom de l’artiste, il est offert de voir apparaître et se mouvoir sur l’écran de son smartphone ou de sa tablette, une colonne virtuelle dans le contexte même du bois dans lequel il se trouve physiquement : une sculpture en marbre se déroule verticalement depuis le sol, s’élève dans le ciel, se démultiplie puis réintègre sa base, pour ne donner à voir à la fin du programme que le socle vide. Parallèlement à la quête de formes nouvelles, Marie Maillard réfléchit au moyen de dématérialiser le jeu de sa pratique artistique. Par la réalité augmentée, elle développe un concept de sculpture transitoire, activable à partir de motifs-sources prédéfinis et dépourvue d’une réalité technique durable. Le ballet chorégraphique de la sculpture, restreint au champ de l’application, crée une expérience temporelle et un espace imaginaire, c’est à dire mental et mémoriel : l’absence et le vide, matérialisés par le socle nu, constituent une forme d’« anti-sculpture », dont la trace mémorielle est potentiellement plus féconde que celle offerte par une forme pleine physiquement posée sur un socle.

S’acheminant vers l’arrière du château, le visiteur est invité à traverser le carré potager pour rejoindre la grande volaillère. Cet abri est devenu le temps du montage l’atelier éphémère de Sheila Hicks, tout à la fois lieu de réflexion et d’investigation. L’artiste a pensé ses installations depuis cet espace que le treillis en bois protège des regards et ouvre dans le même temps sur la végétation extérieure. La claire-voie, dont Sheila Hicks a revêtu plusieurs lattes de pigments purs, renvoie par ailleurs à la définition du tissage qui, tiré du latin texere, tisser, tresser, signifie « fabriquer par l’entrelacement (de fils) un tissu, un tapis, une tapisserie, une haie et, par extension, une bâtisse ». A l’intérieur, au milieu du mobilier et du matériel de jardin, des indices témoignent encore du passage de l’artiste – quelques bandes de textiles sur la chaise et le fil à linge, une infime sculpture de fils acrylique sur la table.

Appelé à contourner le château par le nord, le visiteur frôle un bouquet de chardons bleus en fleur qui rappellent et contrastent avec celui dont Eric Poitevin a choisi de photographier le déclin. Une prairie se découvre à l’arrière des communs et conduit vers la partie la moins domestiquée du parc. Dans cette perspective, à une centaine de mètres du bâtiment, deux pins parasols encadrent une sculpture et citent le jardin classique, rappel des sources italianisantes du château. Dans la tradition antique, la sculpture était un art d’apparat, le jardin considéré comme un élément fondamental de l’otium, le « plaisir de vivre ». La sculpture est un moulage du Discobole, dit aussi Discophore au repos, dont l’original est lui-même une copie romaine du Vème siècle aujourd’hui conservée aux musées du Vatican à Rome. En recouvrant la sculpture de papier métallique, Michel Blazy désacralise et souligne dans le même temps sa fonction traditionnelle d’apparat : revêtu de son habit argenté, dont les effets de brillance sont décuplés par la lumière d’été, Disco Ball, 2018, élargit ses références à l’art du spectacle, du travestissement et du kitsch, ou fait encore penser aux mimes-statues qui s’exercent sur les places publiques. L’air, la lumière et les variations climatiques, possiblement épaulés des oiseaux et des petits rongeurs, opèrent un travail subtil de métamorphose de la sculpture, dont la protection est appelée à évoluer au fil du temps. Dans un esprit de détournement parodique, Michel Blazy bouscule et réinvente l’art de la statuaire figurative.

La vue sur le château, depuis le bois, permet d’embrasser du regard les communs et leur distribution symétrique sur un terrain pentu. Entre les deux hangars à bois, une végétation généreuse surprend : constituée de palmiers, de bananiers et d’un immense figuier, elle signale un espace atypique auquel le visiteur accède en contournant les communs par l’ouest et en pénétrant à l’arrière du pigeonnier. La palmeraie est communément investie par Sheila Hicks et Benjamin Sabatier : une discrète Colonisation, 2018, pour la première, soit un alignement contre le mur de tuiles et de rondins trouvés sur place, ces derniers finement bandés de tissus ; et deux sculptures créées in situ pour le second, dans un nouveau et savant jeu d’équilibre qui répond et se fond avec la végétation exotique de ce lieu insolite. Le tissu protège et s’amalgame pour ne faire qu’un avec le bois, lorsque la corde de chanvre lie, contient et souligne la force de l’alliage du bois avec le béton. De l’infiniment petit au monumental, la notion de taille s’évanouit au profit de la notion d’échelle et de temps.

Revenant sur ses pas, le visiteur longe les garages et anciennes écuries et revient à son point de départ, la cour du château. A gauche de la chapelle, un vestibule laisse entrevoir l’installation de Ghislaine Portalis : au mur, une Poutre, 1993, est constituée de ramettes de papier à tapisser cloutés et peints de couleur argentée. Le papier est un des matériaux de prédilection de Ghislaine Portalis qui, depuis les années 1990, place la féminité et son potentiel érotique au cœur de ses réflexions : s’inspirant de l’univers stylistique des XVIIème et XVIIIème siècles, l’artiste crée des objets raffinés et évocateurs, distillant derrière une apparence délicate, souvent grainée de rose, un langage incisif et des formes acérées. Face à la Poutre, au-dessus d’une console Empire, la Bibliothèque rose, 2003, est une œuvre formée de vingt-six coussins absorbants pour produits chimiques commandés sur un catalogue de fournitures industrielles. Tandis que le titre de l’œuvre fait allusion à la collection de livres illustrés pour enfants, les coussins roses renvoient à une féminité habituellement cachée et dont l’artiste souligne les propriétés biologiques. De chaque côté, deux objets hybrides enserrent les livres-coussins. Dessiné à la fin du XVIIIème siècle par Louis-Simon Boizot pour agrémenter la Laiterie de la Reine à Rambouillet, le bol-sein, dit aussi « jatte téton », se compose originellement d’un bol en forme de sein et d’un trépied indépendant. Conçu en porcelaine tendre afin d’imiter la surface de la chair, le bol-sein est une copie éditée par la manufacture de Sèvres, ici dessaisie de son trépied, et qu’épouse, en négatif, un moulage en plâtre également en forme de sein créé à partir d’un préservatif empli de liquide. Deux motifs sexués se rencontrent et s’associent à la Bibliothèque pour constituer un « trophée » de l’intimité. En écho, deux dessins à l’aquarelle et au feutre issus d’une série titrée « Le Dressoir » présentent un décor de coquillages inspirés des repas libertins du XVIIIème siècle.

La promenade s’achève dans la chapelle castrale, dont les murs intérieurs ont reçu en 2011 le décor d’une peinture murale de l’artiste belge Philippe Van Snick. Lévitation est un hommage à la lumière. Les couleurs distribuées le long des croix peintes en forme de T à l’échelle du corps humain font écho à celles des vitraux : le bleu clair pour le jour, le noir pour la nuit à la place de l’autel ; de part et d’autre, un dégradé subtil de couleurs, chaudes et froides. Bruno Rousseaud présente une installation au cœur de l’édifice : montés sur socle suivant une distribution en arc-de-cercle, sept casques de pilote peints dans une veine expressionniste abstraite et recouverts de résine se font face. Invité à circuler autour de ces étranges sculptures que l’allure anthropomorphique intimide, le visiteur est toisé par ces têtes sans visages. Memento mori ? Si l’on se souvient de l’origine du mot chapelle, « capelle », qui provient du latin capa, capella, pour le « capuchon, manteau à capuchon », la confrontation prend en ces lieux un air de convocation et de rite initiatique confirmé par le déchiffrage de la formule non moins énigmatique « Trust me ». S’arrogeant la figure iconique du pilote, l’artiste en décortique les attributs et les comportements urbains, et invite à partager une fureur de vivre et une volonté d’émancipation par la création qui font écho aux pratiques alternatives de la contre-culture. En quittant les lieux, un diptyque photographique de Bruno Rousseaud intitulé Shooting stars, édité spécifiquement pour Statuere, signe le dernier acte d’une présence contemporaine à La Caze.

Cécile Godefroy, juillet 2018

JACQUES VIEILLE

SHEILA HICKS

GHISLAINE PORTALIS